Bisik-bisik meriuh di lorong panjang kelas IXA. Hari ini terdengar kabar burung yang mampu membuat anak paling penyendiri pun ikut berbaur demi mengetahui apa yang tengah terjadi. Jika biasanya di kelas terbagi beberapa kelompok, hari ini seisi kelas kompak meriung di pojok ruangan bak satu koloni besar Lactobacillus di cawan kaca saat praktik biologi kemarin. Beberapa siswi mengiyakan dengan semangat, yang lainnya menyangkal sambil berdehem, dan sisanya penasaran setengah mati.

“Gue beneran lihat kemarin! Marya udah gak punya muka! Iya kan, Cil? Lo juga lihat kan?!” Ujar seorang siswi yang menjadi pusat kerumunan sedari tadi sambil menyikut teman sebelahnya. Meminta dukungan.

Sekarang, pehatian tertuju pada gadis berkuncir kuda yang jua mengiyakan dengan kikuk. “K-kayaknya sih, datar gitu deh wajahnya.”

Beberapa siswa saling pandang, dan seketika kelas semakin riuh. Ada yang berujar ‘operasi plastik!’, ada pula yang berkata bahwa Marya kecelakaan, bahkan ada yang percaya Marya merusak wajahnya karena diputuskan Doni, cowok keren anak ketua komite sekolah.

“Marya dateng!” Ujar salah satu siswi panik. Sejurus kemudian seisi kelas menjadi sibuk mendadak. Ada yang mengambil buku dan menulis entah apa. Ada yang langsung mengikat sepatu, ada pula yang hanya menghadap tembok, berharap ada cicak yang mengalami mimikri sehingga mampu mengalihkan groginya.

Si empu pembicaraan pun akhirnya tiba, melangkah perlahan layaknya hantu siswi di film horror klasik Bangku Kosong yang baru beberapa hari lalu mereka tonton bersama. Suasana lorong kelas yang remang-remang karena mendung seolah mendukung suasana untuk membuat siswa-siswi merinding seketika.

Marya sudah sampai di pintu kelas, namun tak ada satu mata pun yang berani menatapnya saat berjalan ke arah bangku di depan meja guru. Sekelebat, hanya siswi yang duduk paling depan yang sempat melihat rambut panjangnya meliuk saat ia lewat.

Beberapa detik berlalu dan tak ada suara yang terdengar kecuali bunyi gesekan saat Marya meletakkan tasnya di atas meja.

Di belakang, beberapa siswa saling bertukar pandang dan menunjuk Marya dengan lirikan mata. Setelah beberapa detik berargumen dalam bisu, salah satu siswi, yang berbadan paling bongsor menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya bersua.

“Hem.. Eghem! Duh! PR bu Asri belum kelar lagi gue!” Ujar si siswi yang terdengar seperti menggunakan tiga toa sekaligus.

Beberapa detik berlalu, dan kelas masih sesunyi sebelumnya. Si siswi memandang seluruh kelas dan memasang wajah murka, tangannya memukul-mukul udara kosong sembari mulutnya berkoar-koar tanpa suara, meminta tanggapan.

Salah satu siswa di pojok mengerti dan memutuskan bergantian bersuara, “E-eh iya nih. Gue juga belum!”

Si siswa memasang jempol di depan dadanya, dan menunjuk ke Marya sembari mulutnya berujar tanpa suara, “Elo lagi!”

Si siswi berbadan bongsor memberengut tapi menurut, ia kembali berdehem. “Ghem! Eh Mar gue liat PR lo dong! Gue belum sel—”

“Subhanallah!” Ujarnya setengah berteriak setelah Maria menengok ke arahnya. Setelah sadar, si siswi segera membekab mulutnya. Seolah responnya barusan bisa diundo dan diulang.

“E-eh Mar. I-itu muka lo kenapa dah? Sakit?”

Marya menggeleng tak acuh. Ia melirik ke kaca sebelahnya dan tersenyum lebar, “Menurut lo gimana? Aneh gak?”

Si siswi sempat terdiam sesaat, pikirannya menyesapi ‘wajah’ baru teman sekelasnya ini dan berusaha untuk merespon lebih hormat.

“Em.. Mayan sih. Tapi itu kenapa deh?”

Maria kembali tertawa, dan hal itu membuat ‘wajah’nya tampak lebih aneh. Dua lubang besar untuk matanya sedikit menyipit saat ia tertawa, dua lubang kecil yang mungkin untuk bernapas sedikit membesar, dan sobekan yang berisi gigi-gigi kecil itu terbuka sedemikian lebar.

“Lo tau gak, kemarin gue didatengin malaikat. Katanya dia udah lelah sama doa-doa yang harus dia catat buat gue. Katanya kepalanya bisa meledak jadi cahaya mejikuhibiniu kalau doa itu dateng lagi.”

Tak menunggu respon, Marya kembali melanjutkan, “Katanya banyak banget orang terdzalimi sama gue. Dan menurut buku besar Peraturan-perkabulan-doa-doa, doa orang yang terdzalimi itu harus dipriotitaskan. Trus gue tanya, ‘lha emang mereka doa apa?'”

“Kata si Malaikat, sebenernya itu bukan murni doa, tapi menurut Kamus Besar Penyempurnaan Istilah Dunia Baka, perkataan itu termasuk doa. Jadi perkataan orang-orang yang ngerasa gue dzalimi itu bisa dibilang doa mereka buat gue.”

“Wait-wait-wait! Serius?!” Respon si siswi setengah terperangah. Dan sekarang Marya menjadi pusat koloni baru. Kegugupan karena ‘wajah’ baru Marya tergantikan oleh rasa ingin tahu terhadap gosip menyoal malaikat dunia baka yang santar beredar menawan luar biasa.

“Trus?” Ujar salah satu siswa tak sabar.

Marya menelan ludah dan kembali melanjutkan, “Intinya, udah banyak banget yang doa begitu, sampe buku catatan doa prioritas si Malaikat penuh sama doa buat gue. Alhasil si Malaikat itu datengin gue, dan kita bikin perjanjian!”

Marya tersenyum puas dan kembali melanjutkan, “Dia bakal ngabulin doa mereka, yang isinya, which mean ngebuat wajah gue jadi jelek, sejelek-jeleknya!”

“Lah kok lo mau sih?! Lo kan cakep, Mar!” Salah satu siswa menyeruduk kerumunan dan menggebrak meja di depannya. Yang lain mengangguk setuju, tapi Marya kembali tersenyum.

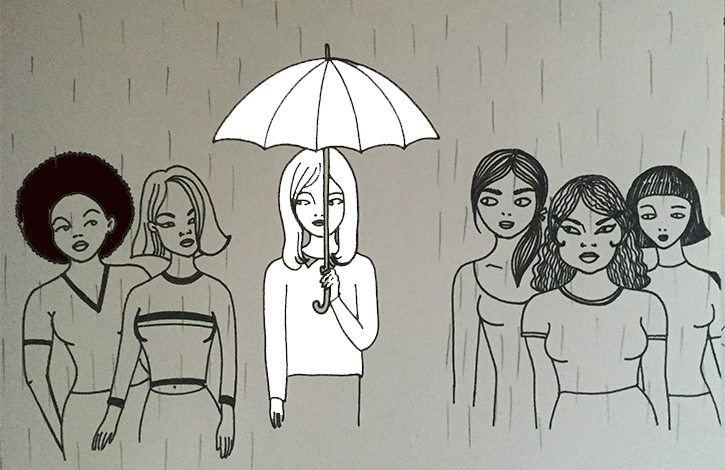

“Gue mungkin jahat, atau nyebelin. But I’m not stupid. Gue pernah baca di perpus, menurut Undang-undang Peraturan Doa no 10 bab 4 jilid kesembilan, mengatakan, suatu doa yang seseorang ucapkan, akan secara otomatis menjadi doa untuk orang yang ditujukan serta dirinya sendiri. Kapasitas akibat doa bisa sama atau lebih berat tergantung beberapa faktor yang diputuskan malaikat yang berwenang. Jadi intinya… Kalau doa mereka bisa terkabul ke gue, harusnya itu juga terkabul ke diri mereka sendiri.”

Beberapa siswa saling pandang, dan mengangguk mengerti.

“Jadi lo nuntut penyamarataan doa dan keadilan pengabulan doa menurut UU doa no 10?” Seorang siswa menanggapi sambil mengelus dagu, berpikir.

“I see. Jocef pernah ngelakuin hal serupa soal insiden ‘mampus lo’ tapi gak begitu berhasil bukannya?” Ujar yang lainnya.

Si siswi bongsor ikut menganalisis, “Nay.. Nay. Jocef lebih dari berhasil. Doi diberi peringatan hampir mati, tapi si pendoa diganjar cacat seumur hidup.”

“Jadi, kapan pembatasan waktu pengabulan doa lo, Mar?” Tanya seorang siswi yang kini sudah duduk di samping Maria.

“Lusa. Demi keamanan blablabla si Malaikat gak ngebocorin siapa yang berdoa, tapi dia janji kalau lusa si empu doa bakal dibikin lebih parah dari gue. Dan sebagai keringanan, gue dalam masa percobaan, kalau dua minggu timbangan amal baik gue bertambah, wajah gue bakal balik ke semula. Yeay!”

Si siswi mengangguk mengerti. Yang lain mulai membubarkan diri perlahan. Si siswi bongsor mengedikkan bahu sembari berujar keras, “Lagipula masih ada aja ya orang berdoa buruk kaya gitu. Pasti bukan orang berpendidikan. Itu kan pelajaran dasar. Bahkan adek gue yang masih SD pun udah ngerti logaritma doa buruk selalu minus. Hah. Manusia manusia.”

Marya dan teman sebangkunya hanya tersenyum kecil, dan beberapa siswi mengangguk setuju sambil mulai berkutat dengan buku masing-masing. Berharap sang Guru datang terlambat atau apalah.

Di luar, mendung sudah usai dan matahari mulai mengintip. Sinarnya menerobos kaca jendela dan menyinari wajah siswa-siswi kelas XIA. Membuat ekspresi was-was beberapa siswi terlihat lebih jelas. Entah bagaimana, mereka berharap lusa tidak akan datang dan si Malaikat tidak melakukan kewajibannya. Sekarang, mereka benar-benar menyesal telah bermain judi dengan doa buruk.